特定のものしか食べられない偏食~対応~

| 食べられるものが限定的な「偏食」は、「わがまま」ではなく、身を守るための「行動」。 子どもが安心して食事をするための保育者の対応を食べられない原因と食べやすくする工夫事例とともに考えていきましょう。 |

|

|---|---|

|

|

| 食べ物が原因 | |

| 混ざるのがNG(カレー、野菜炒めなど) | |

|

|

| においがNG(煮物など) | |

|

|

| 未経験がNG(はじめての食べ物) |

|

|

|

| 食べ物以外が原因 | |

| 環境がNG | |

|

|

| 食器がNG | |

|

|

| 顔につくのがNG | |

|

|

| 偏食は短期間での改善は難しいものの、適切な対応で小学校中学年頃には改善するケースも少なくないといいます。保育者自身も対応を変化させながら、まずは食事の楽しさを伝えましょう。ことばを話せる子どもなら、「小さくしてみる?」「スプーンに変える?」など、食べられる方法を一緒に考えるのも一案。「食べられる/食べられない」の区別を子ども自身が理解することは、自分を知ることにつながります。 | |

| 「特定のものしか食べられない偏食~背景~」はコチラ。 | |

| ————————————————————– 教えてくれた人 |

|

| 帆足暁子 公認心理士、臨床心理士。保育士、幼稚園教諭の資格も持ち、保育や子育て相談を通して子どもと向き合う。現在は「親と子どもの臨床支援センター」(東京都三鷹市)代表理事、東京家政大学非常勤講師。 |

|

この記事が詳しく掲載されているのは |

|

|

|---|---|

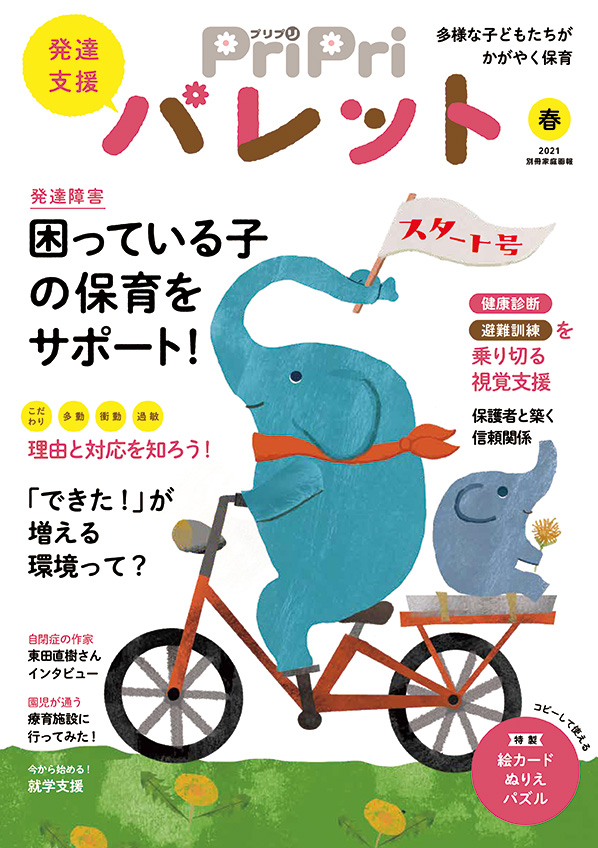

| PriPriパレット 春号 70ページに掲載 |