苦手さに配慮した

製作支援5 〜前編〜

|

|

|---|---|

| 子どもの「やりたい」を引き出す支援を 発達に課題のある子は、手先が不器用だったり、感覚の過敏さによって材料にさわるのを嫌がったりする場合があります。そのため製作活動に不安を感じたり、集中力が持続しにくかったりすることも。保育者は、子ども一人ひとりの特性に合わせた支援を行うことが必要です。製作のモチーフに親しみを感じられるように、前もって絵本や歌を楽しんでおく、実物を見ておく、などの導入も大切。それにより意欲的に活動に取り組めるようになります。 初めて使うものに抵抗感をもちやすい子は、自由あそびの中で保育者と一緒に使ってみるのも効果的。「あ、これ知っている」という気持ちが、安心感につながります。どうしても苦手な技法や材料は、ほかのものに替えたり回数を減らしたりしても。そうして「できた!」という達成感を味わうことが、次への意欲となるでしょう。 |

|

| ポイント1 集中できる環境を整える 注意が散漫になりやすい子には、コーナーを区切ったり、掲示物を外したりして刺激を減らします。座席は、ほかの子の姿が目に入りにくく、保育者にも近い、最前列の端がベストです。 |

|

| ポイント2 完成見本、道具や材料を明確に示す 何をしたらいいか混乱してしまう子には、工程ごとに使う道具や材料を提示して、少しずつ取り組みます。また、完成見本を示すことで、活動の目的がイメージしやすくなります。 |

|

| ————————————————————– 教えてくれた人/武蔵野東第一・第二幼稚園特別支援教育コーディネーター 河井優子 制作/みさきゆい 写真/中島里小梨(世界文化ホールディングス) 取材・文/こんぺいとぷらねっと |

|

この記事が詳しく掲載されているのは |

|

|

|---|---|

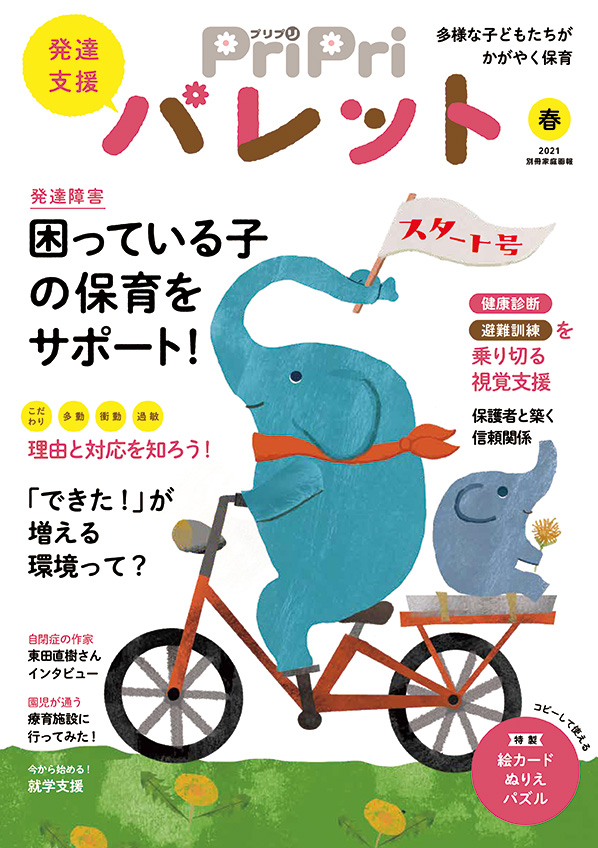

| PriPriパレット 春号 16ページに掲載 |