音韻意識を育てる

|

|

|---|---|

| 言語聴覚士がことばの発達を促すあそびを提案!今号では、読み書きの土台になる音韻意識を育むあそびや関わりをご紹介。 | |

|

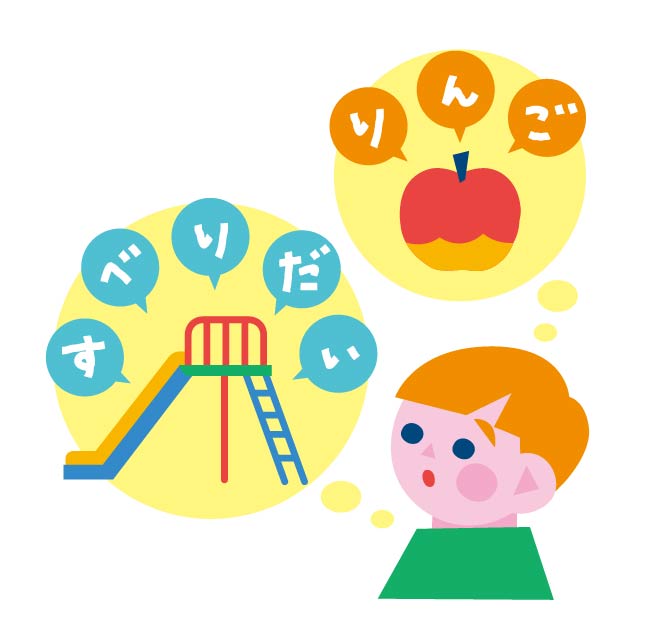

ひらがなの読み書きの土台になる音韻意識 音韻意識とは、単語が音の単位でできていると気づくことです。例えば「りんご」は「り」「ん」「ご」の3音に分解でき、「り」は頭の音、「ん」は真ん中、「ご」は最後の音と、音のある場所がわかるなどです。音韻意識は、一般的に4歳半頃から身につきはじめ、6〜7歳の就学頃に完成するといわれています。子どもは生活やあそびのなかで様々なことばに触れ、ことばはいくつかの音でできていて、ひとつの音にひとつの文字が対応することに気づいていきます。例えば、単語の最初と最後の音を意識する「しりとり」、単語の音の数を進む「じゃんけんグリコ」は、音韻意識によってできるあそびです。 音韻意識はひらがなの読み書きの土台となる大切な力です。なぜならひらがなの読み書きは、文字と音を対応させて行うため、単語を構成する音を分解する力が必要となるからです。そのため就学前にぜひ、保育のなかで音韻意識を育むあそびを取り入れていきましょう。 |

|

|

<音の分解> 単語がいくつかの音でできていることがわかる 単語は、いくつかの音でできていて、ひとつの音にひとつの文字が対応していると気づくことが音韻意識の最初のステップ。「りんご」という単語を、3つの音に分解できたり、「か」と「さ」を組み合わせて「かさ」という単語をつくれたりします。 |

|

| “音韻意識が育つ”とは? | |

|

<音の順番> 単語を構成する音の並び順がわかる 「あいす」の「あ」は頭、「い」は真ん中、「す」は最後の音と、単語を構成する音には、順番があることに気づきます。「『い』が頭につくことばは何?」と質問して、「いぬ」と言えたり、しりとりができたりするようになるのが、音韻意識が身についている姿です。 |

|

|

音韻意識が育つきっかけとなるあそびを 音韻意識を育むきっかけに、ことばの「音」に注目するあそびを。普段の保育のなかで楽しめる絵本やカードを使ったあそびをご紹介。 |

|

|

<音の分解> 単語を音に分解し、音の数を意識する サイコロことば探し

<POINT> <あそびかた> |

|

|

<音の分解> 似ている音を聞き分け1音への意識が高まる どっちかな? ゲーム <あそびかた> <POINT> |

|

|

教えてくれた人/言語聴覚士 田中春野 イラスト/妹尾香里 取材・文/オフィス朔 |