ひとりでいることが多い子への対応②

|

|

|---|---|

|

発達がゆっくりで、人への関心がまだ弱いAさん ことばの発達がゆっくりで、人への関心があまりない3歳のAさん。外あそびではひとりで砂をいじっていたり、室内でも隅でポツンといたりと、集団のなかでもぼんやりしている姿が多く、自発的な行動はほとんどありません。 |

|

|

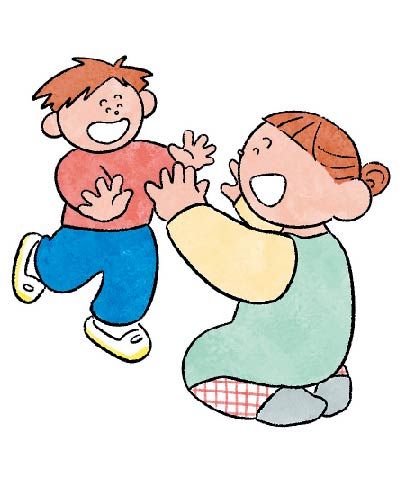

大人と一対一で関わり楽しさを経験する 発達がゆっくりで、人への関心がまだ弱い子は、関わり方がわからずにいる場合があります。このような子には、保育者がその子のことばや動作を真似して見せ、他者とのやりとりの楽しさを経験することから始めましょう。決まったルーティンのあそびや、体に心地よい刺激が入るあそびなど、何が起こるか予測しやすく期待しやすいあそびを、保育者と一緒に楽しむようにします。くり返しあそぶなかで、「先生といると楽しい」と、次第に他者への興味も育っていきます。 |

|

|

園での支援実例

|

|

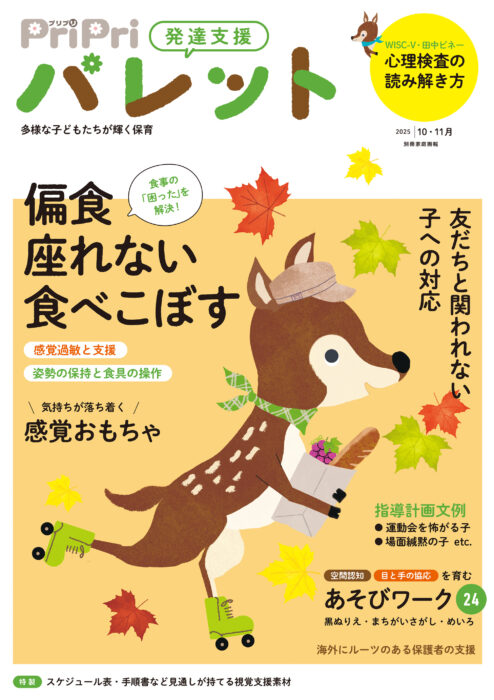

感覚あそびで「もっとやって!」を促す 両手を持ってブルブル振ったり、手をつないでトランポリンを跳んだりするなど、心地よい刺激が得られるあそびを一緒に行うようにしました。「もう1回!」と少しずつ欲求を出せるようになり、くり返しあそぶなかで保育者との関係性ができてきました。 |

|

|

周りをうろうろするばかりで、みんなの輪に入ろうとしないBさん みんなの周りをうろうろしているけれど、自分からは輪に入れず、集団あそびでは、途中でその場を離れてしまう4歳のBさん。友だちへの興味は出てきているので、支援方法に迷います。 |

|

|

本人なりの過ごし方を保障しつつ、人への関わり方を示していく 友だちへの興味や関わりたい思いがあっても、関わり方やタイミングがつかめない子どもがいます。このような子どもには、「入れて」「いいよ」といった仲間に加わることばや、友だちとの関わり方を具体的に示していくとよいでしょう。 ひとりで過ごすことも認め、あそびを抜けるときは、「もうやらない」という意思を示すことも伝えます。順番を守る、10数えたら交代などのルールも、保育者がサポートしながら身につけられるようにしましょう。 |

|

|

園での支援実例

|

|

ルールのわかりやすい集団あそびに一緒に参加 鬼ごっこなど、ルールのわかりやすいあそびに保育者と一緒に参加するようにしました。Bさんが鬼役を嫌がるときは、保育者が代わりに鬼役をしたり、一緒に鬼役をしたりしてくり返しあそぶうちにルールを理解し、友だちと一緒に鬼ごっこを楽しめるようになってきました。 |

|

|

公認心理師、臨床発達心理士 白馬智美 イラスト/ナカムラチヒロ 取材・文/こんぺいとぷらねっと |