支援者も環境!

保育者のマインドをチェンジ!

| 保育者が見せる表情や声だけで子どもの心持ちや言動が変化することは少なくありません。〝環境〟としての保育者の意識について、考えてみませんか? | |

|---|---|

|

|

| ①やる気より〝その気〟。子どもが自ら動きたくなるように 「頑張れ」といわれてやる気が出るものではありません。「うわ〜! 格好いい!」と保育者が声をかけることで、「これができたら格好いいお兄ちゃんだ」などと自分で思えれば、子どもはその気になるのです。保育者に求められるのは“その気”にさせるテクニック。子どもの気分が乗ることばでウキウキさせて。たとえ失敗しても、「よかったね! 失敗したからうまくいく方法がわかったね」と保育者がポジティブマインドを示していきましょう。 |

|

| ②甘えはクセにならない。必要ならどんどん手伝う 子どもだって、できないこと、やりたくないことはやりたくない。そんなときは「わかるよ。面倒だよね」と共感し、「先生もやるよ〜」と手伝ってみては? 無理強いするから楽しくないし、モチベーションも自尊心も下がるのです。甘やかすとクセになるという人もいますが、全く逆。必要なときに支援をし、十分甘えられると、信頼関係が築けて、子どもは自立していくのです。 |

|

| ③「できたからほめる」のではなく、アイ(Ⅰ=私は)メッセージで全承認! できたときだけほめるのでは、子どもは「できない自分はダメ」と思ってしまいます。「ほめられるからやりたい」より、「これをやると先生が喜んでくれるからやりたい!」のほうが、行動したくなるもの。行動は人との関係で生まれます。「おいしそうに食べるね〜。その顔を見ていると幸せ」「来てくれて先生うれしい!」などと、達成にかかわらず、日頃から私(アイ)を主語にしたアイメッセージで、その子のありのままを喜び、先生を喜ばせたいな、と思ってもらえる関係をつくりましょう。 |

|

| ————————————————————– 撮影/五十嵐 公 イラスト/金子典生 撮影協力/太陽の子保育園・あおぞら保育園(東京都羽村市) 監修/チャイルイドフッド・ラボ代表理事 藤原里美 取材・文/根岸伸江 |

|

この記事が詳しく掲載されているのは |

|

|

|---|---|

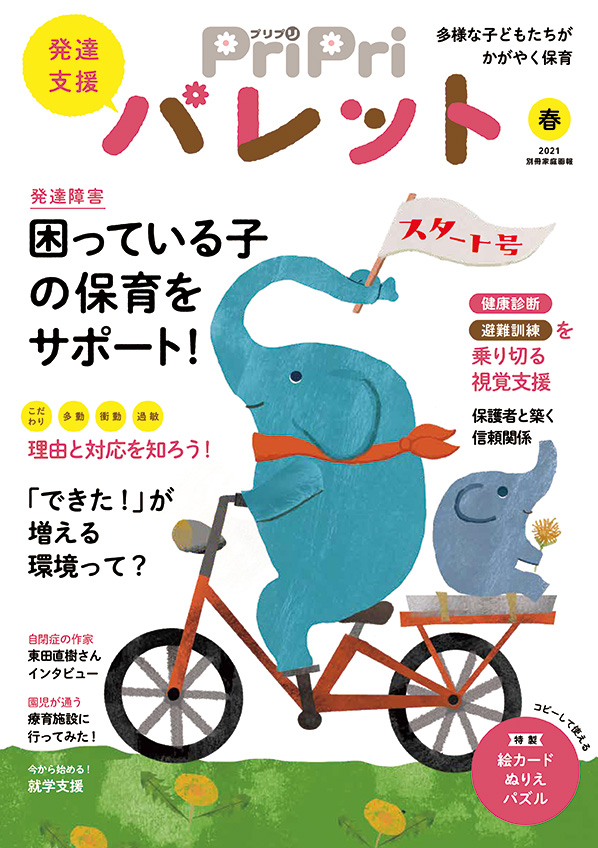

| PriPriパレット 春号 14ページに掲載 |