発達障害のある子が見ている世界③

|

|

|---|---|

|

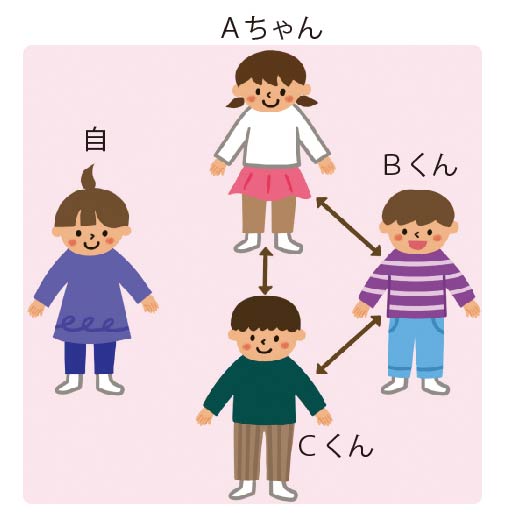

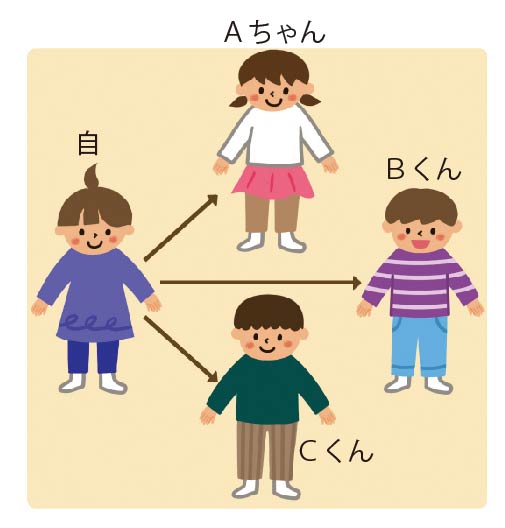

周囲の人や物との関係を自分中心に捉えている 発達障害のある子は、「会話についていけず、話に入れない」という場合があります。このような傾向の一因に、発達障害のある子の「自己中心的(エゴセントリック)」な世界の捉え方があげられます。 定型発達の子の世界の捉え方は「他者中心的(アロセントリック)」で、例えば、自分とAちゃん、Bくん、Cくんがいたとき、「この世界には自分のほかに3人いて、自分とAちゃんの関係があるように、AちゃんとBくん、BくんとCくん、AちゃんとCくんの関係もある」と捉え、自分以外の他者の間にもそれぞれ関係があることを把握しています。しかし発達障害のある子は、「自分とAちゃん」「自分とBくん」という個々の関係は理解できても、「AちゃんとBくん」にも同様の関係があることの理解が困難です。そのため複数の人と話をする場面では、自分以外の友だち同士の関係ややりとりがつかめないので、話の流れがわからなかったり会話がちぐはぐになったりすると考えられます。 |

|

|

物の位置を把握するときの「基準=枠」を持たない 発達障害のある子の中には、紙に絵を描くと、絵が紙からはみ出してしまう子がいます。これも周囲の物との関係を自分中心に捉えていることが関係しています。私たちは物の位置を捉えるとき、例えば「自分の席は、黒板の前」など、無意識に周辺の物との相対的な位置関係を手がかりにしています。紙に絵を描くなら、紙を枠として捉え、枠の中に収まるように紙と絵の位置を意識して描きます。しかし発達障害のある子は、紙を枠として捉えないので、紙の中に絵を収めようという意識が希薄です。描きたい物を自由な位置に自由な大きさで描くため、絵が紙からはみ出してしまうのです。 |

|

|

定型発達の子の世界の捉え方 定型発達の子は、世界を「他者中心(アロセントリック)」に捉えている。自分と他者の関係を理解するために基準となる枠を設け、そのなかで相互の関係性を俯瞰的に捉えている。 |

|

|

|

|

発達障害のある子の世界の捉え方 発達障害のある子は、世界を「自己中心(エゴセントリック)」に捉えている。全体を理解するための基準枠がなく、自分自身との関係だけで他者を捉え、他者同士の関係性を意識しない。 |

|

|

|

|

井手先生からのメッセージ 自分の見ている世界が当たり前ではないと知るところから、始めてみませんか? 発達障害の人の感覚について研究が進むなか、障害の有無にかかわらず人の感覚には大きな個人差があることがわかってきました。もちろん、その個人差は子どもも同様。一人ひとり違った物の見方、感じ方をしていて、それがその子固有の行動となって表れています。今まではその違いを統一し、みんなが同じ世界で生きることを目指す社会でした。しかし、感覚には個人差があることが明らかになり、今は個々の感覚に合った生き方を尊重する社会に向かい始めました。日々多くのお子さんと接する保育者の方々には、子どもが感じていることに想像を巡らし、その子が見ている世界に寄り添った保育を重ねていってほしいと思います。 |

|

|

教えてくれた人/ 国立障害者リハビリテーションセンター研究所 脳機能系障害研究部 研究員 井手正和 イラスト/こばやしみさを 取材・文/森 麻子 |