「できる」に変えるツール②

|

|

|---|---|

| みんなが当たり前にできていることをできない子がいます。保育者は、「なぜ?」と思いがちですが、それは、できないことをさせているから。発達の特性を理解し、できないことをできることに変え、たくさんの「できる」をつくりましょう。 | |

|

場所を〝見える化〟する |

|

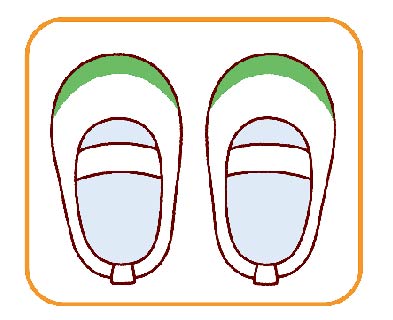

足を置く場所がわかる いすにじっと座っていられず、横を向いて座ったり、足をぶらぶらさせたりしてしまう子には、上履きの絵を床に貼り、足を乗せておくように伝えます。短時間から始め、できたら「まっすぐ座っていられて、かっこよかったね」などとほめましょう。 |

|

| ふだん子どもに、「集まって」「ちゃんと座って」などと声をかけている保育者も少なくないでしょう。しかしなかには、「どこに集まるのかわからない」「〝ちゃんと〟がどういうことかわからない」ために、保育者が意図するように集まれなかったり、座れなかったりする子もいます。そのような子には、集まる場所に目印をつけ、視覚的に集まる場所を示すなど、その子にとってわかりやすい環境を用意することが必要です。 | |

|

見えないものを視覚化し、子どもにわかりやすい環境に 一般的な発達の子は、苦手なことがあっても、練習すればある程度できるようになります。しかし、発達に課題のある子の場合、できないことをただくり返し練習するだけでは、なかなかできるようにならない場合も少なくありません。 発達に課題のある子は、空間や時間、ことばなど目に見えない概念を理解することが苦手です。そのため、まずは、「見えないものを見えるようにする」というひと工夫が必要で、これは「構造化」と呼ばれる支援の手法です。構造化による環境設定を行う際は、「いつ」「どこで」「何を」「どのくらい」といった情報を、その子の理解しやすい方法で視覚的に伝えることが大切です。 集団生活のなかでは、子どもの〝できないこと〟に目が向きがちです。しかし、できないことを何度も練習させる関わりが増えると、子どもと保育者の関係はぎくしゃくしたものになってしまいます。子どもができないのは、できないことをさせようとしているからです。必要なのは、保育者が子どもに合った援助の方法を見つけ、それを取り入れながらその子のできることをつくること。そして、子どもが課題を達成できたら、たくさんほめましょう。ほめられることで自信がつくと、安心して活動や課題に取り組めるようになり、保育者との関係もよりよいものになっていきます。 |

|

|

|

|

教えてくれた人/ 岡山大学学術研究院 教育学域教授 佐藤 曉 イラスト/seesaw. 絵カードイラスト/鹿渡いづみ 撮影/磯﨑威志(Focus & Graph Studio) 取材・文/森 麻子 |