発達の特性に配慮した熱中症対策①

|

|

|---|---|

| 暑い夏に心配なのが、熱中症。子どもは大人よりもリスクが高く、注意が必要です。発達に特性のある子どもの場合、のどの渇きなどの体のサインを感じ取れない、みんなと同じときに飲めないなど、水分補給が容易ではないケースも。そこで、熱中症のメカニズムや、予防の基礎知識に加えて、園で実践している水分補給のアイデアを紹介します。 | |

| どうして起こるの? 熱中症の原因 |

|

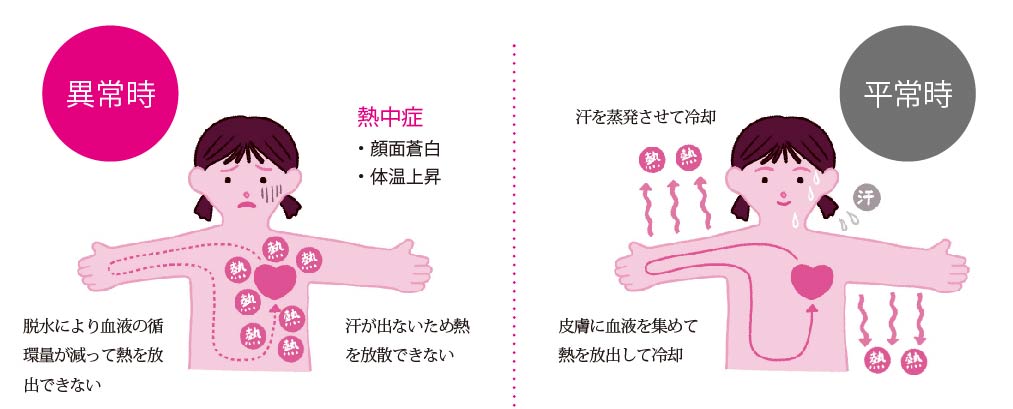

| 熱中症は、高い外気温と脱水によって起こる 子どもはあそびなどに夢中になっていると、自分の体の変化に気づかないことがよくあります。例えば、汗をたくさんかいていても、「のどが渇いた」と訴えない場合があるでしょう。子どもの熱中症予防は、発達障害の有無に関わらず、周囲の大人が注意することが大前提です。 熱中症は、高い外気温と発汗などによる脱水によって起こります。人間の体には、熱が外から体内に入ってきたときに、体温が上がらないように調節する機能が備わっています。血液を循環させて皮膚に集め、熱を放出しようとしたり、汗を出して気化熱で体温を下げようとします(ページ下の図参照)。この機能がうまく働かなくなるのが、熱中症です。 脱水によって体内の水分が減ると、循環する血液の量が減ってしまい、汗も出せなくなります。すると体の中に熱がこもって、体温がどんどん上昇していきます。 体の中心温度は、通常37度程度に保たれていますが、40度を超えると、脳の働きが低下します。ひどくなると、意識を失ったり痙攣を起こしたりして、最終的には死に至る場合も。熱中症がひどくなると、汗が出なくなり、顔面が蒼白になりますが、これは命に関わる状況で、ただちに救急対応が必要です。 このような状況に陥る前に、どのようなことに気をつければ予防できるのでしょうか。 |

|

|

|

| 高温の環境にいる時間を減らすことと、 水分補給が極めて重要 熱中症の初期段階は、体温を測り簡単に確認できます。子どもの場合、体温が37・5度以上になり、そこから上がっていくかどうかがひとつの目安です。体温の上昇を確認するには、こまめな体温チェックが必要です。非接触型の体温計を使うと、手軽に計測できるので、活用するとよいでしょう。38度あったら、すぐに涼しいところに移動させて、水分補給をしながら様子を見ます。 熱中症の予防は、まず、高温の環境にいる時間を減らすことです。最高気温が35度以上の猛暑日なら、外に出ず、エアコンの効いた部屋で過ごすようにします。日光を浴びないことによる健康への問題を気にする人もいますが、栄養状態のよい現代では、夏場の猛暑時に陽に当たらないからといって、問題はありません。無理して外あそびや散歩をすることで、むしろ、子どもたちを熱中症のリスクにさらしてしまいかねません。 気温が30〜34度なら、帽子をかぶり長袖を着て、日が傾くころに短時間だけ外あそびをするなど、状況に応じて活動を工夫しましょう。暑い日でも、風があれば汗の蒸発で熱が下がりやすく、熱中症のリスクも減ります。反対に、日陰にいても風がなく湿度が高いと、汗が蒸発せず、体に熱がこもりやすくなります。 また、水分補給が極めて重要です。子どもは、尿を濃縮する力が弱く、尿からも水分が出てしまい、脱水になりやすいのです。水やお茶を飲みたいだけ飲ませましょう。 反対にいやがって子どもが飲まない場合、その原因を探る必要があります。発達に特性のある子どものなかには、こだわりの強さや偏食があって、水分補給が難しい場合があるでしょう。水やお茶と決めずに、飲めるものを飲んでかまいません。また、水分は食べ物からも摂取しているので、体温に変化がなく元気であれば、必要な水分量はとれていると考えてよいでしょう。 |

|

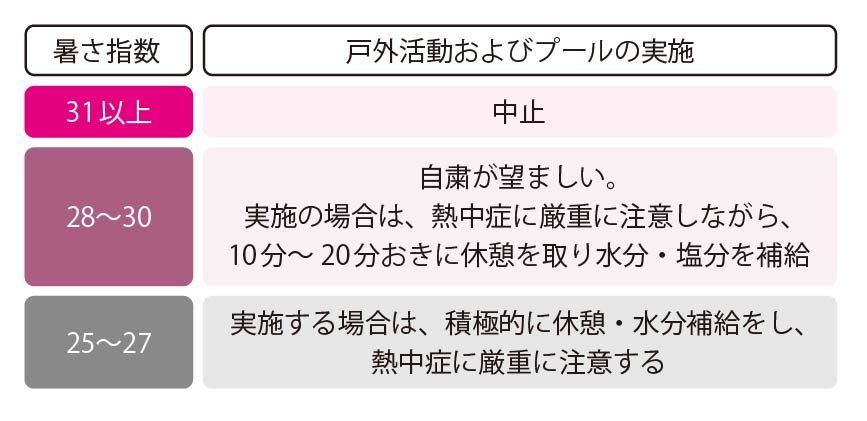

| [ 熱中症の危険度を判断する暑さ指数 ] 暑さ指数(WBGT)は、人体の熱収支に与える影響の大きい ①湿度、 ②日射・輻射など周辺の熱環境、 ③気温の3つを取り入れた指標。園での戸外活動の実施の基準は、下記の通り。  |

|

| 教えてくれた人/ お茶の水女子大学名誉教授 榊原洋一 取材協力/心羽えみの保育園石神井台(東京都) イラスト/John Danon 撮影/中島里小梨(世界文化ホールディングス) 取材・文/こんぺいとぷらねっと |