偏食の子への対応③

|

|

|---|---|

|

感覚過敏と鈍麻 食べ物をおいしいと感じるとき、人は味覚だけでなくそれ以外の感覚も働かせています。しかし五感それぞれの感覚が過敏だと、おいしいと感じるどころか様々な不快さが生じ、食べ物や食べる行為そのものを生理的に拒絶してしまうことも。また、過敏さだけでなく、感覚の鈍感さが偏食につながることもあります。感覚過敏の特性を持たない人には、その苦しさはなかなか想像しがたいものです。 |

|

|

<視 覚> 不快な見え方をする いちごの種のツブツブが目に飛び込んでくるように際立って見え、気味が悪いと感じたり、緑色のものは食べないなど色に過敏だったり、白飯に何かが混ざると見た目が嫌で食べたがらない場合も。色や形で知っている食べ物かどうかを判断し、見たことがないと「食べない」と決めつけてしまう子もいます。 |

|

|

<聴 覚> 音が気になる 泣き声や金属音といった耳をつんざくような音が、人一倍苦手な子がいます。また、耳に入ってくる音のうち、必要な音だけを選別して聞く機能が発達していない子は、ザワザワしている保育室だと、雑音まで拾ってしまい、落ち着いて食事ができません。また、食べ物を噛む音が、気持ち悪いと感じる場合もあります。 |

|

|

<味 覚> 味を強く感じたり、感じにくかったりする 味覚が過敏で、辛さや苦さ、酸っぱさなどを極端に強く感じてしまうため、食べられなくなるケースがあります。一方で、味を感じる力が鈍く、味の濃い食事ばかりを好んで食べる子も。また、白飯に何か味をつけないと食べられない子、反対に白飯にほかの味が混ざると食べられないという子もいます。 |

|

|

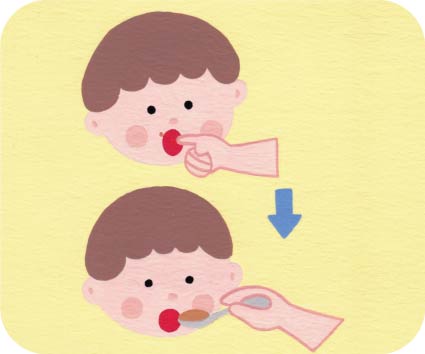

<支 援> 汁物の感触が嫌なら段階的に慣らして 汁物が苦手な子の場合、最初は大人の指先に少量つけた汁を、子どもの唇など口元につけることからはじめましょう。子どもがそれに慣れて嫌がらなくなったら、つける量を徐々に増やします。次はスプーンで少量を口に運び、少しずつその量を増やします。 |

|

|

|

|

魚の匂いや味に敏感なら鰹やいりこの出汁から 魚が食べられない場合、鰹やいりこの出汁を味噌汁に少量ずつ入れるなどして、匂いや味に慣らしていきます。出汁の味に慣れてきたら、かまぼこなどの練り製品にトライ。その後、焼き魚や煮魚に比べて匂いが少ないフライの魚から段階的に進めていくとよいでしょう。 |

|

|

|

|

教えてくれた人/ 小児科専門医、小児神経専門医 田上幸治 管理栄養士 藤井葉子 イラスト/たにざきまほ 撮影/五十嵐 公 磯﨑威志(Focus & Graph Studio) 中島里小梨(世界文化ホールディングス) 取材・文/仲尾匡代(P.4〜13) |