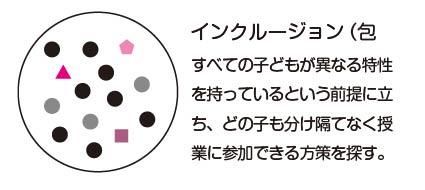

イタリアに学ぶ、インクルーシブな教育とは

|

|

|---|---|

| すべての子どもに「通常の教育を受ける権利」を保障するインクルーシブ教育の実現が強く求められています。世界に先駆けてインクルーシブ教育に取り組んできたイタリアの先進事例について、専門家にお話を伺いました。 | |

|

世界の潮流と逆行する国内の状況 2022年、国連の障害者権利委員会は、日本が批准している障害者権利条約の実施状況に関して、実施が不十分だと勧告を行いました。そのなかで、障害児が特別支援学校や特別支援学級で学ぶ、「分離教育」の永続に対する懸念が示されています。日本政府は、状況を是正するため、共生社会の実現に向けたインクルーシブ教育システムの構築を推進しています。 他方で、文部科学省の調査によると、特別支援学校および特別支援学級に通う児童生徒の数は近年増加傾向にあります。この矛盾した現状について、特別支援学校の教員として働きながら、イタリア留学の経験をもとに同国のインクルーシブ教育を研究する大内紀彦さんは次のように見解を語ります。 「日本の学校では依然として、従来型の分離教育が行われています。世界の主流であるインクルーシブ教育の流れとは逆行していると言わざるを得ません」。 かつてはイタリアでも分離教育が行われていましたが、1970年代に特別支援学校と特別支援学級が廃止されたことを皮切りに、教育改革が進められてきました。 「障害の有無にかかわらず、すべての子どもが地域の学校に通うことが当たり前だという認識が広く共有されています。人々にとって、インクルーシブ教育は当然保障されなければならない権利に他ならないのです」。 |

|

|

保育の現場がインクルーシブの鍵に 大内さんがイタリア留学でもっとも印象に残ったのは、学校と社会が互いに鏡写しの関係にあるということでした。 「現実の社会がインクルーシブなら、その前段階である学校教育にも同様のインクルージョンが求められます。また逆に、インクルーシブな教育は、子どもの将来におけるインクルーシブな社会の形成にもつながります」。 真にインクルーシブな教育を実現するには、教育改革だけでなく、社会の変革も不可欠のようです。それと併せて、人々の意識も変わらなければなりません。イタリアでは、むしろ障害児こそ、人と協力し合う力が必要であり、分離教育は障害児の育ちにかえって悪影響をおよぼすと考えられています。 |

|

| イタリアと日本の「インクルーシブ教育」比較 | |

|

イタリア ● 原則として特別支援学校、特別支援学級は無い (重度身体障害児のための例外あり) ● 少人数の学級編成(最大23名ほど) ● 多様な支援者・指導者によるサポートや、外部機関との連携がある ● 「分離教育は子どもの成長や発達を妨げる」という共通認識 ● 低学年では、学力よりも「ともに生きる力」の育成を重視 |

|

|

|

|

日本 ● 通常学校および通常学級のほかに、特別支援学校および特別支援学級がある ● 通常学級の学級編成は最大40名ほど ● 学習指導要領に基づいた学力中心の指導→日本の「インクルーシブ教育」は実際には「インテグレーション」に近い |

|

|

|

|

教えてくれた人/特別支援学校教員、東京大学非常勤講師 大内紀彦 イラスト/三好未菜 取材・文/柴野 聰 |