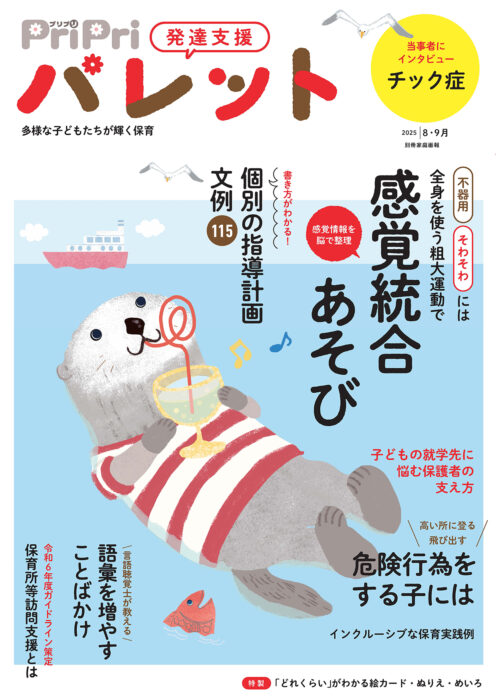

我慢できない! チック症②

|

|

|---|---|

| 目をパチパチしたり、鼻や喉を鳴らしたりする行為を自分の意思とは無関係にくり返すチック症。症状のある子に、どう関わるのがよいのでしょう?小児神経学を専門とする星野先生に加え、当事者であるお子さんからもお話を伺いました。 | |

|

幼児期に大切にしたい関わり チック症状のある幼児期の子どもの保育において、特に大切にしたい4つのポイントを紹介します。生活リズムや安心できる環境を整え、子どもの育ちを保護者と共有することは、子どもの心と体の健やかな成長につながります。 |

|

早寝・早起き・朝ご飯 睡眠リズムを大切に 乳幼児期の脳を育むために大切なのは、質のよい睡眠です。そのためには「早寝、早起き、朝ご飯」で生活リズムを整え、昼間たくさん体を使ってあそぶことが大切。夜は疲れてぐっすり眠るのが理想です。睡眠リズムが乱れると、脳の中枢神経系に支障が生じることが明らかになっています。保護者にも睡眠リズムの大切さを丁寧に伝えましょう。 |

|

自分は大切な存在だと思える 自己肯定感を育む チック症状を自覚して周りの目を気にするようになると、自分に自信がなくなり、症状が出るのを悪いことだと感じるようになる場合も。幼児期のうちに「どんな自分でも自分は大切な存在」と思える心を育みましょう。そのためには、子どもの好きなことや得意なことを伸ばし、褒める機会を増やす関わりが大切です。心の安定にもつながります。 |

|

|

保護者とコミュニケーションを密にして 情報&正しい知識を共有 保護者が子どものチック症状を認識しているなら、家庭や園でどんな時にどんな症状が見られるのか、症状が減ってきたのか増えてきたのかなどの情報を共有します。また、症状がひどくなっている場合には、不安を煽る説明にならないように気を配りながら、小児神経の専門医を受診しておくと、将来的にも安心であることを話すとよいでしょう。 |

|

|

Q 日常生活で気をつけることは? A デジタル機器は時間制限などで注意を スマートフォンやタブレット端末で動画を長時間視聴したり、デジタル機器でゲームに集中しすぎたりすると、症状が悪化することもあるといわれています。良質な睡眠も阻害されるため、時間制限をするなど関わり方に注意を。 |

|

|

教えてくれた人/ 瀬川記念小児神経学クリニック理事長 星野恭子 イラスト/青山京子 取材・文/仲尾匡代 |