我慢できない! チック症①

|

|

|---|---|

| 目をパチパチしたり、鼻や喉を鳴らしたりする行為を自分の意思とは無関係にくり返すチック症。症状のある子に、どう関わるのがよいのでしょう?小児神経学を専門とする星野先生に加え、当事者であるお子さんからもお話を伺いました。 | |

|

幼児期によく見られる症状 指摘せずに見守って チック症では、体の一部が動いたり、声を発したりする症状が現れます。軽微な症状は10人に1〜2人程度の子どもに見られます。小学校低学年ぐらいまでに発症する子が多く、徐々に治まる子もいますが、長く続く場合も少なくありません。 チック症状が出る原因はわかっていませんが、育て方や生活環境とは関係ないことが明らかになっています。幼児期は、本人も周りの子も症状を気にしていないケースが一般的ですが、園では、症状が出ていても本人に指摘しないなどの望ましい関わり方を心がけることが大切です。 |

|

|

脳の発達とともに症状が変化する場合も 保護者が心配して小児科を受診しても「そのうち治るので様子を見ましょう」と言われることも多く、実際ほとんどの子は症状が治まっていきます。しかしまれに症状が複雑化し、生活に支障をきたすようになるケースも。そうなると、専門医による治療が必要になるため、症状がどう変化しているのか、幼児期は特に注意深く見守る必要があります。保護者に相談された時などに正しい情報を伝えられるように、保育者も症状についての知識を得ておくとよいでしょう。 |

|

|

|

|

幼児期に見られるチック症状 脳が未発達な幼児期は、比較的軽微な症状が見られるのが一般的です。目をパチパチする、白目になる、鼻を動かすなど、動きを伴う症状を運動チックと呼びます。また、「あっ」や「んっ」などの声を発する、鼻を鳴らす、咳払いをするなどの症状を音声チックと呼びます。 |

|

|

チック症状は、どうして起こる? |

|

|

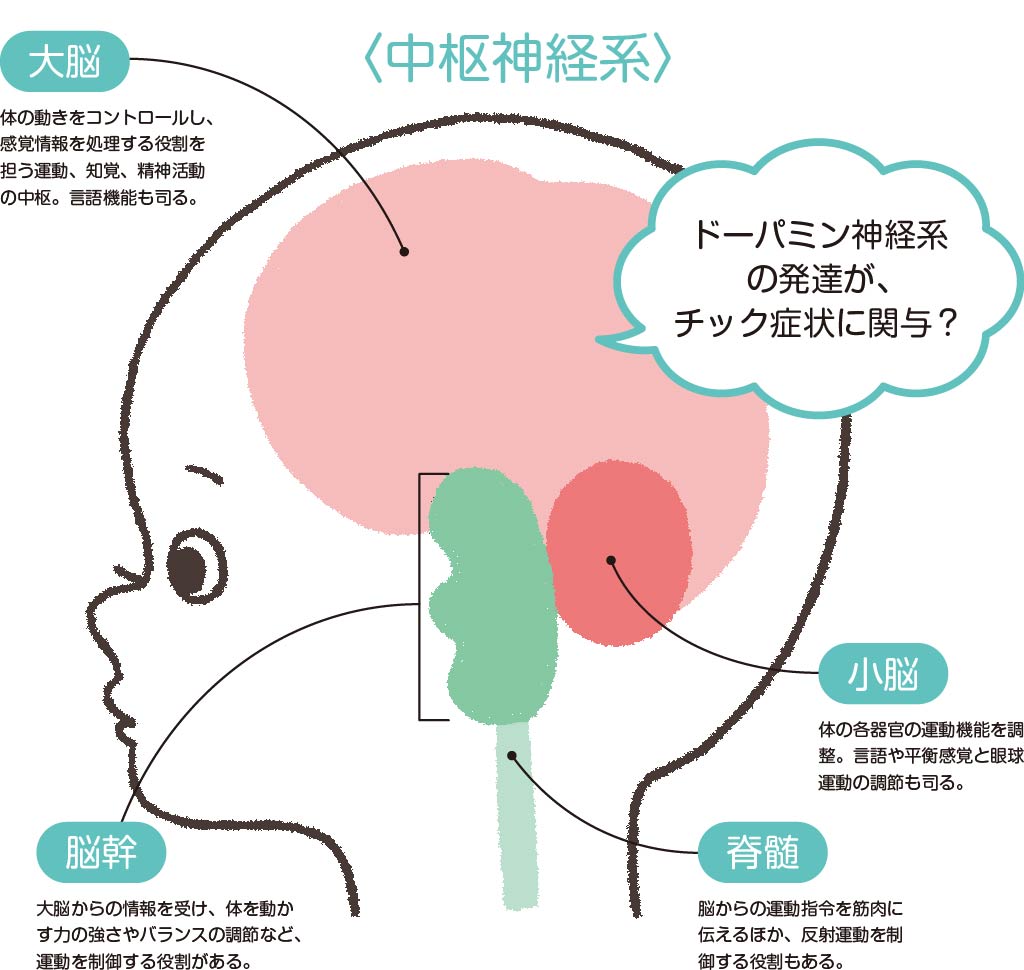

神経回路の形成で症状の複雑化も チック症状が現れる原因はまだ解明されていませんが、注意欠如・多動症(ADHD)と併存することが多く、どちらも幼児期から症状が現れることから、脳の中枢神経系で産生、放出される神経伝達物質のドーパミンが、発症に関与しているのではないかという説があります。 チック症状は、脳の発達とともに15歳頃までに治まることが多いのですが、その理由として脳の神経回路が形成されて、運動機能や言語機能が発達することが関係すると考えられています。成長とともに、症状が複雑化するケースもあります。 |

|

|

|

|

不随意運動って? 意思とは関係なく体の一部が動くことを指し、うたた寝中に体がビクッとするのも不随意運動です。チック症状は不意随運動のひとつといわれていますが、ある程度制御できるため、違うという説も。 |

|

|

トゥレット症とは? 運動チックと音声チックが1年以上続く 幼児期に見られるチック症の症状は、発症から1年以内には消失することが多いですが、発症から1年以上続いて運動チックと音声チックの両方が見られる場合は、トゥレット症と診断されます。 トゥレット症では、複雑チックといって、匂いを嗅ぐ、不適切なことばを発するなど、何かの意味や目的があるように見える動作が現れることもあります。 |

|

|

複雑チックの症状例 ●腕の屈伸をくり返す ●跳びはねる ●体をくり返し叩く ●匂いを何度も嗅ぐ ●他人のことばをくり返す ●不適切なことばや汚言※をくり返す etc. |

|

|

教えてくれた人/ 瀬川記念小児神経学クリニック理事長 星野恭子 イラスト/青山京子 取材・文/仲尾匡代 |