提供が義務化される「合理的配慮」とは?

|

|

|---|---|

| 令和6年4月1日から、民間の保育園等を含めた全事業者に「合理的配慮の提供」が義務化されます。どんな対応が必要になるのか、詳しく解説します。 | |

|

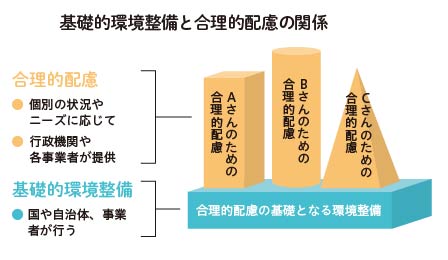

障害の有無によらず誰もが快適に過ごせる社会に 改正障害者差別解消法(令和3年改正)の施行に伴い、令和6年4月1日から障害のある人への「合理的配慮の提供」が民間の保育園や幼稚園を含む全ての事業者に義務化されることになりました。 合理的配慮の提供とは、障害のある人が障害のない人と同様に日常生活および社会生活を送れるよう、活動の制限につながる社会的障壁(困りごと)を取り除くための工夫や配慮をすることです。障害のある人から申し出(意思の表明)があった場合、事業者はその実施に伴う負担が荷重でない範囲で、社会的障壁を取り除くのに必要かつ合理的な措置を講じる必要があります。ここでいう障害とは、身体的障害だけでなく、知的障害、精神障害、難病等に起因する内部障害、発達障害なども含みます。診断や障害者手帳の有無にかかわらず、障害および社会的障壁によって日常生活や社会生活に制限を受ける全ての人が対象です。 合理的配慮には、「これをすればよい」という正解はありません。当事者の障害特性や、困りごとが起こる場面、状況は様々であるため、その都度配慮を柔軟に検討し、臨機応変な対応が必要です。 合理的配慮を的確に行うために、障害者差別解消法では、不特定多数の障害者のために行われる事前的措置を「環境の整備」として努力義務としています。一方、国や自治体が教育現場において実施する合理的配慮の基礎となる環境整備は「基礎的環境整備」と言います。 |

|

|

|

| 合理的配慮の具体例 | |

| ルール・慣行の柔軟な変更 「感覚過敏により匂いや味が混ざっているメニューが食べられない園児のために、食材を分けて盛り付ける」「にぎやかな場所では落ち着いて活動できない場合はパーティションで空間を仕切る」など |

|

| 意思疎通への配慮 「人の話を聞くことが苦手な園児の座席を、保育者の表情やしぐさ、声が伝わりやすい最前列に配置する」「聴覚障害や、言葉によるコミュニケーションが苦手な園児に、絵カードを使い次の行動を伝える」など |

|

| 物理的環境への配慮 「簡易スロープを設置し、車いすによる段差移動を補助する」「座っていることが苦手な園児に、姿勢が保ちやすいいすを用いる」「昼寝の時間、明るくて眠れない園児に、簡易テントを設置する」など |

|

|

教えてくれた人/ こども家庭庁 北條俊一 馬場耕一郎 松村美佳 取材協力/こども家庭庁 イラスト/三好未菜 取材・文/柴野 聰 |