支援のアイデア

「すぐに泣いてしまう子」への対応②

|

|

|

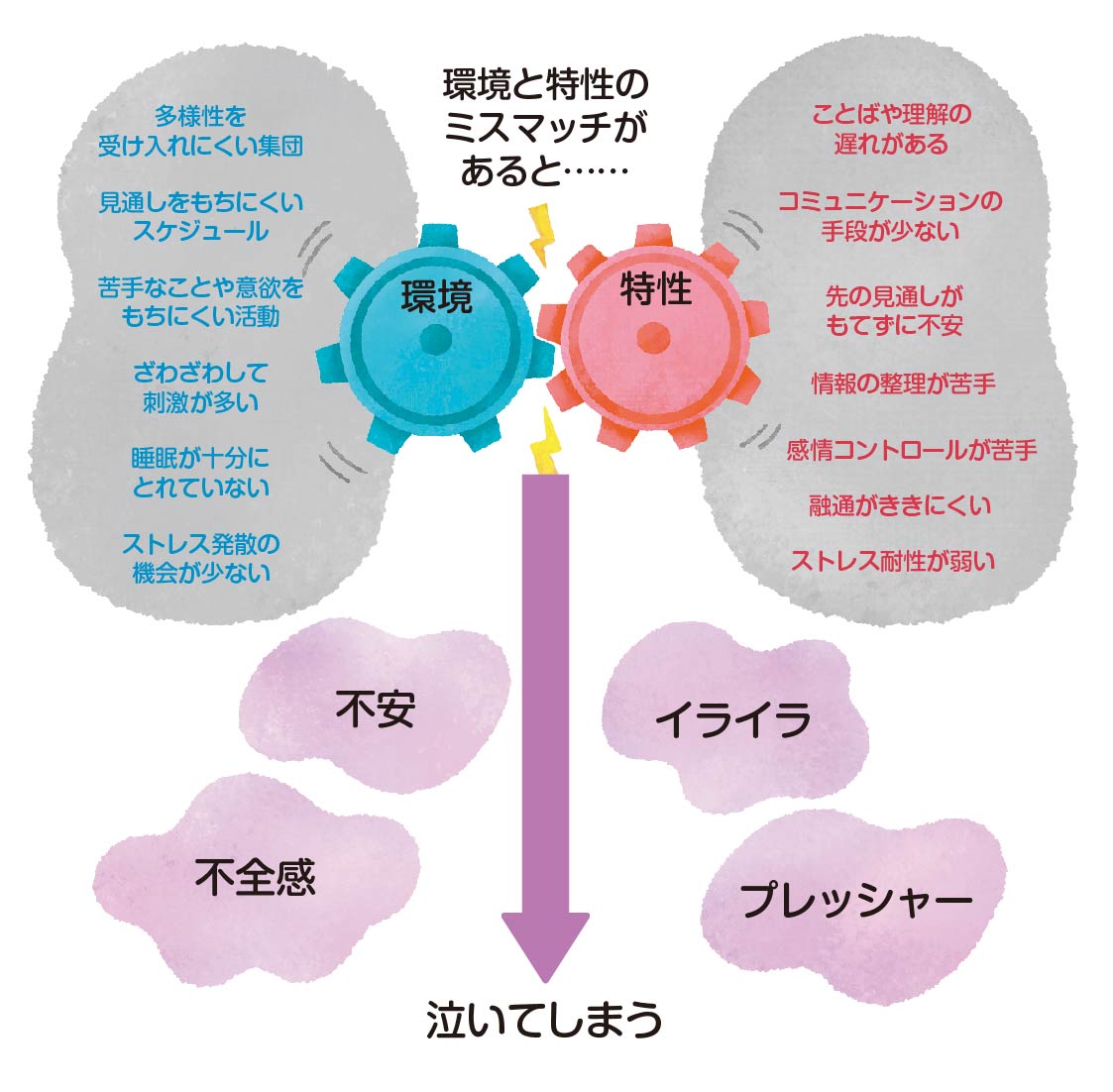

ちょっとしたことで泣き出し、なかなか気持ちを立て直せない子どもや、グズグズといつまでも泣き続ける子がいます。どう対応してよいか、迷う場面もあるのではないでしょうか? 園での事例をもとに、適切な支援のあり方を考えます。

|

|

|

| ↑画像拡大 |

|

思い通りにならないと、ギャーッと泣き出すCさん

体の使い方がぎこちなく、ダンスやお絵描きが苦手な5歳のCさん。周りから「違うよ」と指摘されると、失敗したと思って泣き出したり、「やりたくない」と参加しなくなったりします。

|

|

|

|

園での支援実例

|

|

“こうやったらうまくいく”を具体的に提案

指先を使うあそびでは、いろいろな支援を試しました。粘土あそびでは作り方を視覚化したり、ダンスでは本人が好きな恐竜を例にしてポーズを教えました。サポート付きの道具を使うことも。「やってみたい!」「できた!」という気持ちを引き出せるようにしています。

|

|

落ち着かないときはクールダウンを優先

保護者へ家庭での様子を聞いたところ、ビーズクッションに触ったり、大好きな電車の本を見ていると、落ち着きやすいとのこと。そこで、保育室の一角にクールダウンできる場所を用意。泣いたときや不安になったときは、スペースでクッションを触ったり、本を見たりできるようにしました。

|

|

自信と安心感をもてるようにしっかりほめる

体の使い方が不器用な子は、思ったように動けず、自信をなくし、イライラしてかんしゃくを起こすことがあります。このような子どもは、「できた!」と思える経験を積むことが大切です。

また、失敗を極端に嫌がる子は、友だちから間違いを指摘されて泣き出すことも。このような子どもには、絵本や人形あそびのなかで、「こんなとき、どうしたらいいかな?」などと、自分の体験とは切り離して、泣く以外のコミュニケーションの方法を学べるようにするとよいでしょう。

|

|

|

日によって気分のムラが大きく、気持ちが崩れやすいDさん

生活リズムが整わず、穏やかに過ごせる日もあれば、泣き止まない日もある4歳のDさん。ちょっとしたことで気持ちが崩れやすく、引きずってしまいます。

|

|

|

|

園での支援実例

|

|

午前中は体を動かす活動を取り入れる

登園時刻が遅くなったり、午前中から眠そうにしていたりすることがあったので、登園後はできるだけ外で体を動かすあそびに誘うようにしました。天気が悪い日も、ダンスなど室内でできる運動を取り入れています。最初は少し動くだけで疲れてしまいましたが、続けているうちに、積極的に楽しめるようになってきました。

|

|

担当を決め、1対1で関わる

担当保育者を決めて人と関わる安心感をもてるようにしました。不安なときに頼れる大人が近くにいることで、少しずつ気持ちが安定して、活動にも参加できるように。担当保育者は「見ているよ!」「自分でできたね」と直接ことばをかけたり、サインを出したりしながら、Dさんが成功体験を積めるように意識して関わっています。

|

|

午前中は体を動かしてアクティブに過ごす

睡眠や食事などに課題があると、情緒が安定しづらくなります。特に幼児期は、生活リズムを整えることが重要です。園では、一日の流れを一定にして、体のリズムをつくりましょう。午前中に体を動かす活動を取り入れると、生活リズムがつくりやすくなります。

気持ちが崩れているときは、クールダウンできる場所や逃げ場になる環境を確保して、安心して過ごせるようにしましょう。また、密に関わる保育者を固定して、一対一で過ごす時間をもつことで、心の安定が図りやすくなります。

|

|

公認心理師、臨床発達心理士 白馬智美

イラスト/ナカムラチヒロ

取材・文/こんぺいとぷらねっと

|

お知らせカテゴリー

この記事が詳しく

掲載されているのは

PriPriパレット 2025年4・5月号

40,42,45ページに掲載

詳細はこちら