子どもを支える”連携”のメリット②

〜園外編〜

|

|

|---|---|

| 発達に課題がある子の支援は、担任保育者ひとりでは無理なことも。しかし園全体で子どもを支える体制を築くと、支援力が高まるなど多くのメリットが生まれます。 今回は「園外」の連携について考えます。 |

|

| 多様化する保育環境の中、ひとりの保育者だけで対応するのは困難な時代 クラスには発達に課題がある子だけでなく、家庭の事情で配慮が必要だったり、海外から来て日本語がわからなかったりするなど、さまざまな子がいます。子どもを取り巻く環境は多様化しており、担任だからといってひとりの保育者がすべてのことに対応するのは困難な時代です。 また園によって支援が必要な子どもの数にかなり偏りがあることもわかっています。「うちの園には、発達に課題がある子はいません」という園がある一方で、「全園児の約3割に支援が必要」という園も。 毎年、卒園を控えた秋になって発達が気になる年長児を受け入れるという園もあります。在籍していた園の方針と合わずに、転園を余儀なくされる子がいるためです。こうしたケースに対応するためにも、園全体で支援していくことが必要です。 |

|

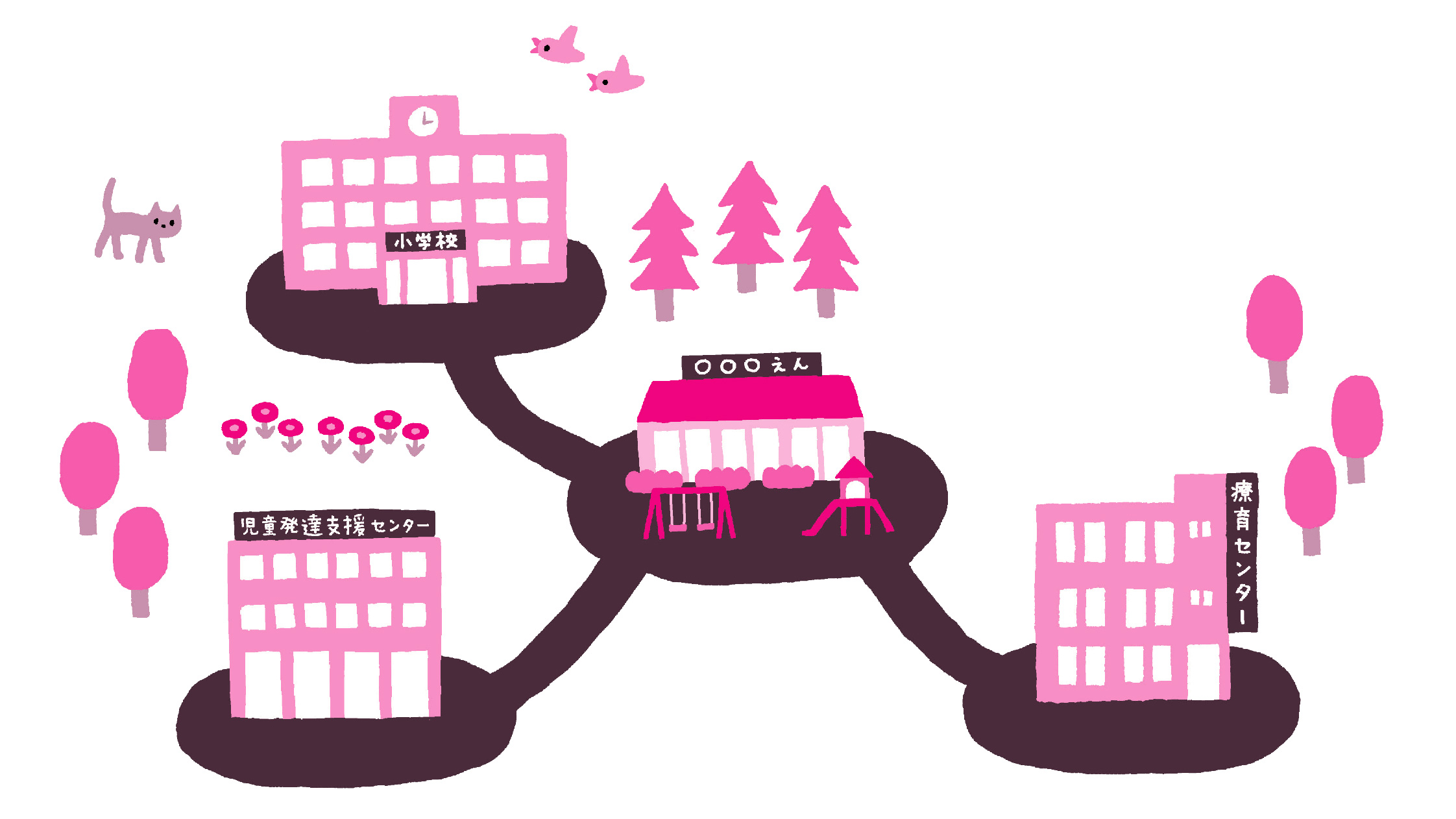

| 園外の連携 | |

| 外部専門機関と協力して ・児童発達支援センターや療育センター、特別支援学校の巡回などを利用して、アドバイスを得る。 ・支援が必要な子どもが利用したり、並行通園をしたりしている療育センターなどと情報交換をする。 |

|

|

|

| メリット1 専門家から、発達障害などに関する知識や適切な対応の仕方、子どもの課題など、専門的な助言を得ることができる。 |

|

| メリット2 個の育ちを目的とする療育と、集団の中での育ちを目的とする園が情報交換し合うことで、子どもを多面的にとらえながら支援方法を考えることができる。 |

|

| メリット3 外部専門機関と連携することで、さまざまな専門知識が得られ、園全体のスキルアップにつながる。 |

|

| ————————————————————– 教えてくれた人/久保山茂樹 イラスト/佐藤香苗 取材・文/麻生珠恵 |

|

この記事が詳しく掲載されているのは |

|

|

|

|---|---|

| PriPriパレット 夏号 60ページに掲載 |